作業負担低減とミス防止、お客さまの保安管理への理解も深まる「電気点検簿システム」

投稿日:2025年3月12日

日本テクノ協力会・日電協(以下、協力会)では、2019年より月次点検および年次点検の記録・報告に「電気点検簿システム」を活用しています。

今回は電気点検簿の特長やメリット、実際に使用している技術者さんの声などを紹介します。

電気点検簿システムとは?

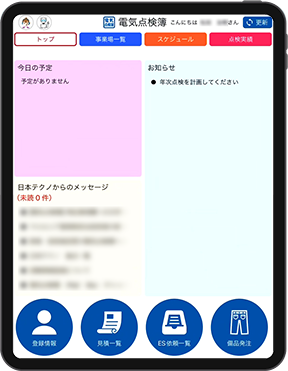

電気点検簿システムは、点検報告書(電気設備の安全を確保するために行う「月次点検」「年次点検」の記録をまとめた書類)を電子化することで、タブレット端末での入力やPDFでの保管が行えるシステムです。

書類をペーパーレスにすることで担当技術者は業務効率の向上が図れるうえに、お客さまにとっても保管場所の省スペース化および管理業務の低減や5Sを実現。環境面では郵送時のCO2削減にもつながります。

業務効率向上を実現する電気点検簿のメリットがたくさん!

書類の授受サインなどを遠隔で行える『WEB確認システム』を用意しています。これを活用することで、たとえば受変電設備が遠方に設置されているような太陽光発電所などでもやり取りが容易になるため、担当技術者の業務効率向上が図れます。

②事業場ごとに点検アラートを設定

月次点検は事業場によって毎月、隔月、3ヵ月ごとといった点検頻度が存在します。事業場ごとに点検周期を管理することで、その月の点検対象事業場一覧が表示されるほか、点検の期限が近づくとログイン時のお知らせやメールでの通知なども行うアラート機能を備えています。これにより点検の抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

③遠隔で設備の状況が確認できる

高圧受変電設備の24時間監視を行う日本テクノの主装置ES SYSTEMと遠隔接続し、バンクごとに計測された漏電値と変圧器温度などを取得、グラフで可視化する機能を有しています。電気点検簿を活用することで現場に行くことなく受変電設備における計測値の推移や傾向を把握できるため、緊急応動時にも的確な判断と迅速な対応が行えます。

④リコール情報にも対応

受変電設備を構成している機器にリコール品などが発生した際は、登録されている機器台帳から対象となるリコール品を一括抽出できる機能があります。電気事故の発生および拡大を最小限に抑えることができます。

⑤情報共有がスムーズ

点検現場で気づいたことなどをタブレット端末で写真撮影し、お客さまの情報と紐づけて保存。これにより協力会に所属する電気管理技術者の間で詳細情報を共有できます。たとえばやむを得ない状況で別の担当による点検代行や緊急応動が行われた場合、または急な担当者変更による現場の引き継ぎなどが生じた場合でも、状況の確認が容易です。

お客さまにも生まれるさまざまなメリット

高圧受変電設備の保安点検において、お客さまには月次・年次の点検結果を保存しておく義務があります。紙の報告書をファイリングしておくのが一般的ですが、電気点検簿であれば、お客さまのマイページ※上にデータが保存されるため、紙の保管は必要ありません。お客さまは報告書を画面上で確認し、承認するだけなので保安管理に関する手間が省けます。

また、従来は設備の改善箇所があっても、お客さまは口頭および書面で技術者より説明を受けるだけでした。電気点検簿では資料として点検時の設備の写真などを添付できます。たとえば「経年劣化による絶縁油の変色」といった不具合箇所を視覚的に確認できるため、交換などの判断がスムーズに下せるといったメリットがあります。

※お客さまマイページとは

事業場の契約内容やサービスのご登録状況、電気点検簿などの報告資料を確認できるWEBサービスです。

https://www.n-techno.co.jp/service/mypage.html

協力会の皆さんに大好評のシステムです

このように従来手作業で行っていた管理業務をデジタル化したことで技術者、そしてお客さまの負担軽減を実現するのが電気点検簿の大きなメリットです。協力会に所属する技術者であればどなたでもご利用いただけます。

「iPadで業務が完結してしまうことに驚きました」

Y.T.さん(鹿児島)

2021年に協力会に入会しましたが、入会時にもっとも驚いたのが点検結果から設備異常などの報告までiPad上で完結してしまう電気点検簿システムの存在でした。以前いた会社では点検業務が終わると会社に帰って報告書を書き起こし、後日提出して捺印いただくのが普通でした。しかし、本システムを使えばそうした事務作業が大幅に軽減されます。写真などを使うことで直感的でわかりやすく、お客さまへの説明にも便利なため、入会当初から大いに活用しています。

電気点検簿システムを活用した保安管理の事例紹介動画もあります。

ぜひご視聴ください。

※掲載内容は2025年1月現在の情報に基づいて作成しています。